小企業の従業員確保12の成功事例とは

※この記事は公開から1年以上経っています。

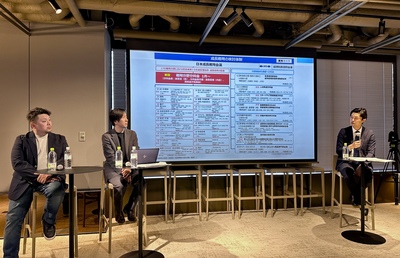

日本政策金融公庫総合研究所は調査月報11月号に「多様な働き方の実践で人手不足を乗り越える」との研究リポートを掲載。この中で12社の小企業の従業員確保策を紹介した。

いずれの企業も働き方を工夫することで採用、育成、定着に成功し、売り上げや利益が増加しているという。

従業員の働き方改革は、経営者の後継者難による廃業回避策であるM&Aと並んで、中小企業存続の一つの強力な武器となりそうだ...

このコンテンツは会員専用です。

無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!

NEXT STORY

【労務とDD】金融機関目線の4つのアドバイス(4)

M&A際には買収対象となる企業の収益性や存在するリスクを適正に評価する必要がある。デュ―デリジェンスは時間との戦いである。

大野 健司

| 2018/10/6

2018.10.06

【短期集中連載】ネクストステージに向かう日本企業のM&A戦略/マーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、佐々木玲子氏 インタビュー(3)

佐々木 玲子

| 2016/10/26

2016.10.26

【短期集中連載】ネクストステージに向かう日本企業のM&A戦略/マーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、佐々木玲子氏 インタビュー(2)

佐々木 玲子

| 2016/10/19

2016.10.19

【短期集中連載】ネクストステージに向かう日本企業のM&A戦略/マーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、佐々木玲子氏 インタビュー

佐々木 玲子

| 2016/10/12

2016.10.12

【短期集中連載】海外M&A成功に向けて、国際ルールに合致する「ジョブ起点の組織・人事」へ改革/ マーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、鳥居弘也氏 インタビュー

鳥居 弘也

| 2016/7/27

2016.07.27

【短期集中連載】「とりあえずそのまま」はトラブルの元。要求を明確にして堅固なガバナンスを/ マーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、鳥居弘也氏 インタビュー

鳥居 弘也

| 2016/7/12

2016.07.12

【短期集中連載】グローバル企業への成長はステップ・バイ・ステップで/ マーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、鳥居弘也氏 インタビュー

鳥居 弘也

| 2016/7/4

2016.07.04

【MERCERコンサルタントコラム】 デューデリジェンス期間における人事関連タスクの重要性 グローバルM&Aコンサルティング シニア コンサルタント 木村 真子氏

マーサージャパン株式会社

| 2016/7/2

2016.07.02

【MERCERコンサルタントコラム】グローバルM&Aの成功に必要なグローバル人材とは グローバルM&Aコンサルティング アソシエイト 横田 真育氏

マーサージャパン株式会社

| 2016/5/25

2016.05.25

.jpg)