データ分析から考える効果的なYouTubeの活用

B1所属クラブにおける動画マーケティング成果の差異

今回の分析では2022-23年シーズンでB1に所属していた各クラブのYouTube公式アカウントより、シーズン開始前、シーズン中、シーズン終了後の各期間を含んだ2022年9月1日~2023年6月30日の10カ月間に投稿されている動画を分析対象としました。当該期間における各クラブのYouTube動画URL、高評価数、動画再生回数を取得し、どのクラブの動画がどのくらい反響を呼んでいるのか、どのような仕様(動画の長さ、公開タイミング)の動画が再生回数を得やすいかなどの分析を行いました。

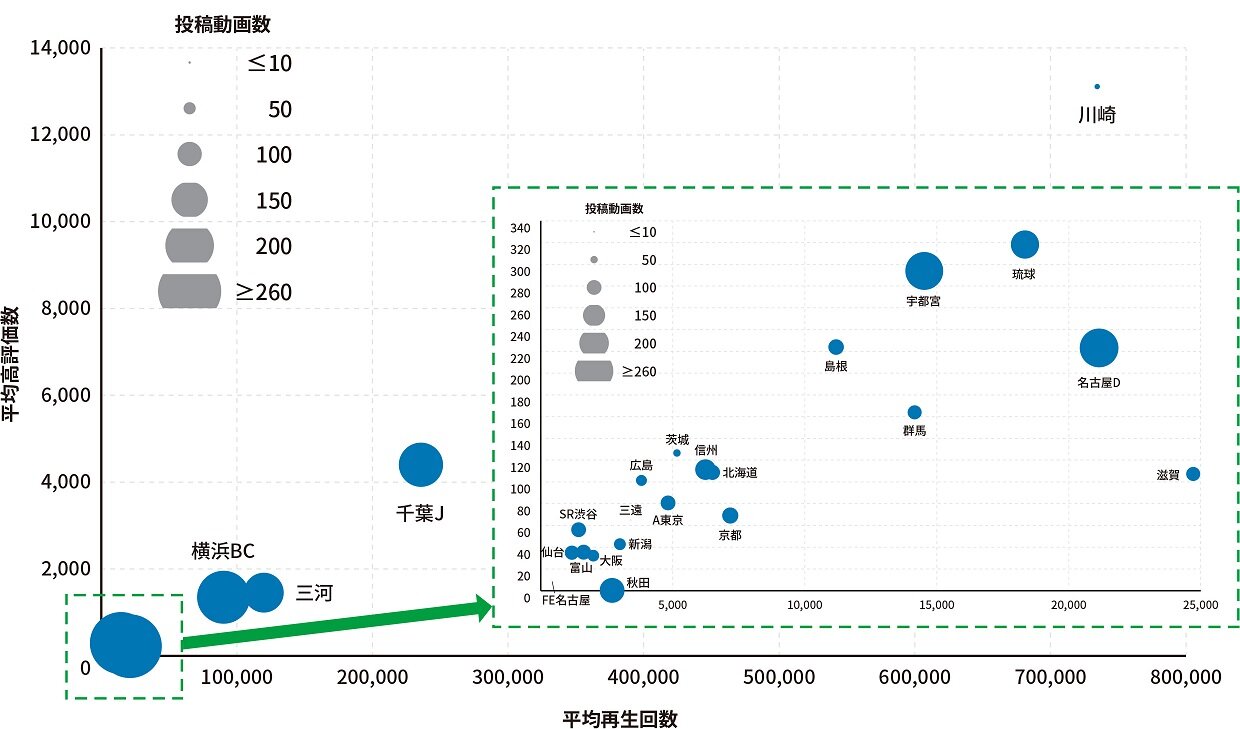

まず図表1は、B1所属各クラブにおける1動画あたりの平均高評価数と平均再生回数をプロットしたものです。ここで、高評価数は動画に対する視聴者の好意的な反応、再生回数は情報発信の露出度と捉えることができ、図の右上に行くほど好感度と露出度を両立した理想的な動画発信を達成できているクラブということになります。この図の結果より、特にそれを達成できているのは川崎、千葉J、三河、横浜BCの4クラブであることがわかります。この4クラブの投稿内容を見てみると、川崎、三河、横浜BCの3クラブでは試合ハイライトや神プレーと呼ばれるスーパープレーの動画が多くの高評価数・再生回数を獲得できています。一方で千葉Jでは、インフルエンサーや芸能人とのコラボレーション動画で多くの反響を呼んで、平均再生回数・平均高評価数の両立を実現できています。このように、YouTube上でのアプローチをするためには、①バスケットボールのプレー動画を見せて興味関心を引く、②人気芸能人などインフルエンサーとのコラボレーションによりバスケットボールファンだけではなく幅広い層に対してアプローチをする、の2つの方法が成功パターンとなっていることが読み取れます。

出所:Bリーグ マネジメントカップ2023、p26、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

動画の長さ、投稿タイミングによるマーケティング成果の差異

前段の分析では各クラブの投稿に着目し、試合ハイライト・スーパープレーや人気コンテンツとのコラボレーションが動画マーケティングを成功させるパターンである可能性を示しました。ここからは動画の仕様(動画の長さ、公開タイミング)に着目して、チャンネル運営者視点でどのように動画を投稿すればマーケティング効果が得やすいのかについて分析を行います。

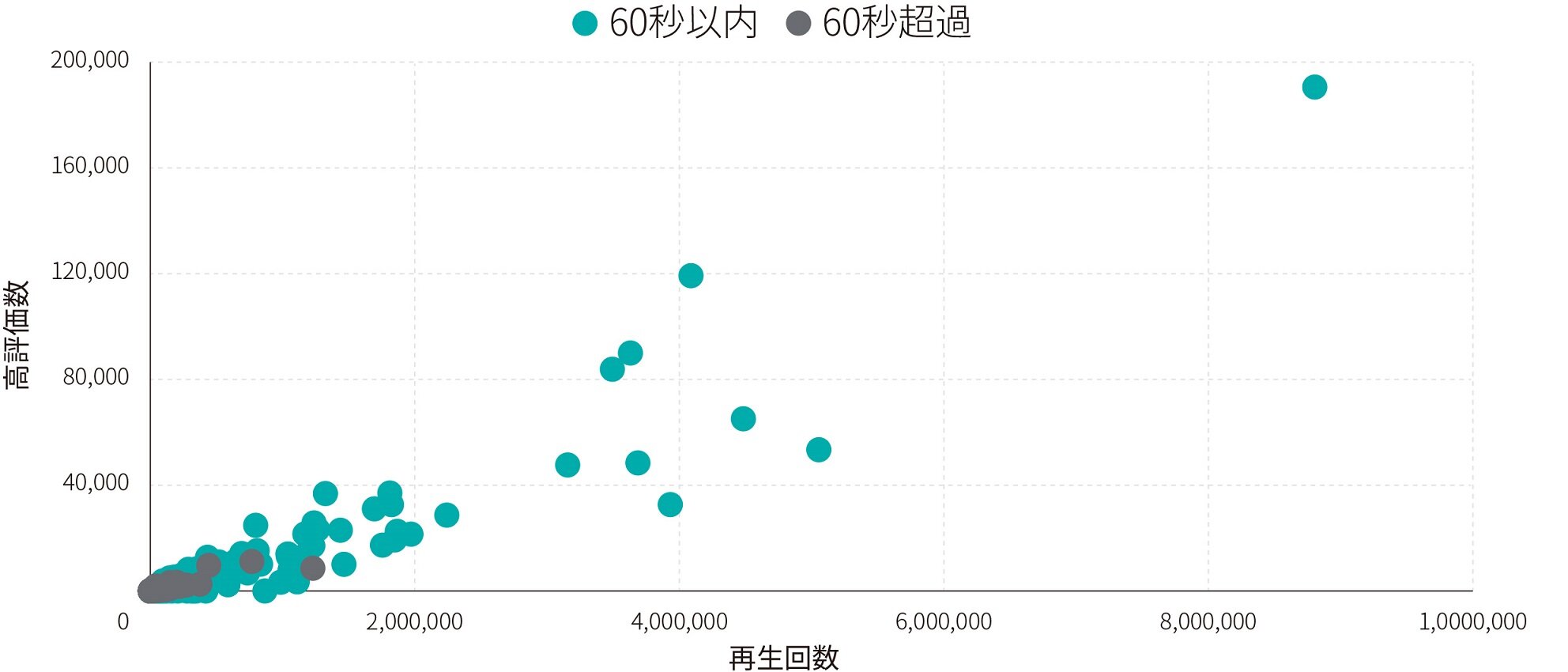

図表2は分析対象期間にB1所属クラブが投稿した各動画を60秒以内、60秒超過の2つに分類し、高評価数と再生回数をプロットしたものです。これより60秒以内の動画の方が高評価数・再生回数ともに高い数値になっていることがわかります。YouTubeの場合は「YouTubeショート」と呼ばれる60秒以内の動画が投稿可能です。通常動画の場合は動画再生前後や再生中に広告が表示されるものの、ショート動画の場合はそれが無いことに加え、移動中やちょっとした空き時間にも視聴しやすいため再生回数が多くなる傾向にあると考えられます。ただ一方で、長時間の通常動画もコンテンツ訴求には必要であるため、①ショート動画で視聴者の関心を引き付け、②そこから各クラブ公式アカウントのトップページへ遷移、③トップページ上でリスト表示されている通常動画を視聴といったフローを作ることが、動画マーケティングにおいての成功パターンといえます。

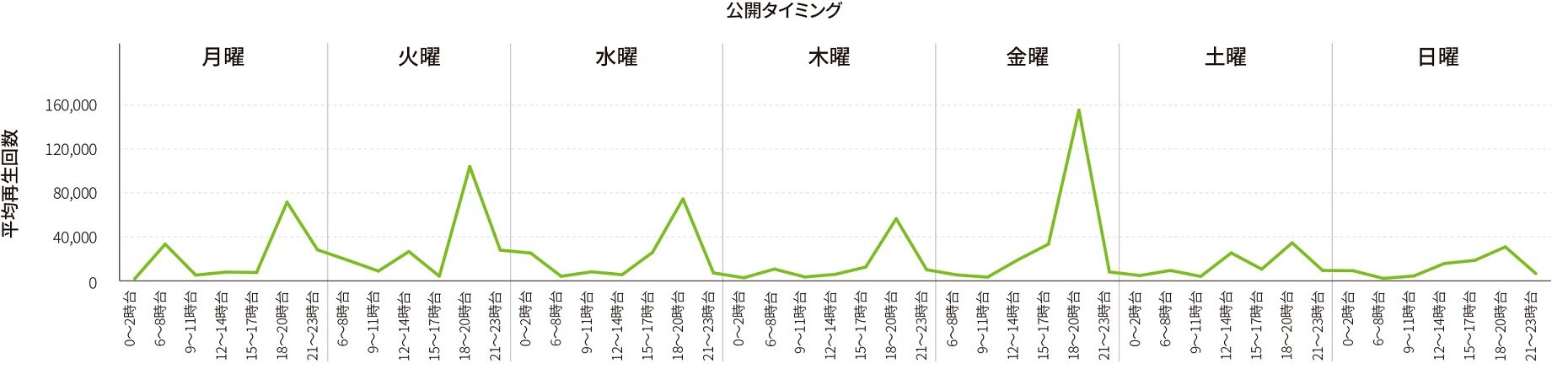

ここまでは動画の長さに着目しましたが、動画の公開タイミングについても分析を行ったものが図表3になります。この図では動画が公開された曜日・時間別の平均再生回数(各タイミングで公開された動画の合計再生回数÷動画数)をプロットしています。これより最も再生回数が多くなる傾向にあるのは金曜日の18~20時台に公開された動画であることがわかります。テレビの場合、一般的に19~22時がゴールデンタイムといわれていますが、YouTubeの場合でも同じような時間帯に新着動画が視聴されている可能性が、この結果から示唆されます。総務省情報通信政策研究所「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」における調査結果でも、テレビのゴールデンタイムにおいてインターネットの並行利用(テレビをリアルタイムで見ながらインターネットも同時に利用するケース)が増加することが指摘されていて、BクラブのYouTubeチャンネルにおいてもこのようなテレビとの同時視聴が起こっていると考えられます。YouTubeアカウント運営者の視点では、このゴールデンタイムを狙ってYouTubeでも新規コンテンツを投稿することで、視聴者の注目が得られやすくなり、そこからクラブHPなどへ遷移させることで自クラブへの興味関心を喚起することができると考えられます。

出所:Bリーグ マネジメントカップ2023、p27、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

出所:Bリーグ マネジメントカップ2023、p27、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

まとめ

今回の分析ではB1所属各クラブの動画マーケティング活動に着目し、まず各クラブYouTube公式アカウントから投稿された動画の高評価数・動画再生回数の特徴を可視化しました。そこでは試合のスーパープレーの動画や、人気インフルエンサーとのコラボレーション動画が多くの反響を呼んでいることがわかりました。

次に動画の長さ、公開タイミングに着目した分析では、短い動画の方がよりオーディエンスを惹きつけやすいとの示唆が得られました。また、公開曜日・時間別に見ると金曜日の18~20時台に公開された動画が最も再生回数が多くなり、テレビにおけるゴールデンタイムとYouTubeにおけるゴールデンタイムはほぼ一致していることがわかりました。これよりYouTubeアカウントの運営をするうえでは、このゴールデンタイムを狙った新規コンテンツの投稿により自クラブの露出を増やすことができ、そこから新たなファン層の獲得や話題性の創出が可能になると考えられます。

最初に述べた通り、新トップカテゴリー参入基準達成のためには新規観戦者獲得・コアファン育成が必要不可欠となるため、今まで以上にSNSの動画マーケティングの重要度が高まっています。

コロナ禍による人々の行動様式の変化を前提に、ファンマーケティングの基本的な考え方も、コロナ禍前とは異なる要素を加味しつつ、模索していく必要が生じています。各クラブも人的・経済的リソースが限られる中、いかに効果的で効率的な魅力あるコンテンツを生み出していけるか、届けていけるか、が課題になることが想定されます。

本分析がその一助となれば幸いです。