キャリアデザインを多面的視点で描く~マネーとワーク・ライフのキャリア(前編)

社会の変化にともなって終身雇用制度が崩れ、多様な働き方や多様性の尊重が広まっていくなか、「キャリアデザイン」や「キャリアプラン」が注目されるようになってきています。

本コラムでは、「キャリアデザインとキャリアプランとは何か」「具体的にはどうすればいいか」「個人だけでなく組織にとってもお互いに有用なキャリアデザインとは」などをご紹介していきます。

キャリアデザインとは

キャリアデザインとは、今後に向けた自分自身の計画とその実現のことです。キャリアというと仕事のことだけを指すようなイメージがありますが、仕事をメインに据えていても、実際はそこにともなう私生活も切り離せない要素です。

(1)キャリアデザインとキャリアプラン

仕事と私生活それぞれの「ありたい自分の姿」を考え、それを実現するために戦略的、かつ主体的にキャリア(スキルや実績、それにともなう地位や立場など)を築いていく道筋を描いていくことを、「キャリアプラン」と呼びます。

仕事と私生活の両立、さらに「ありたい姿」を実現させるためにはお金の問題は無視できません。たとえば、今から5年後に持ち家が欲しいと計画を立てた場合、そのために必要なお金を稼ぐ、自身の能力やスキルを磨いていく必要があります。

ただ必要な資金を稼ぐだけでなく、自分がやりがいや充実感を持てる仕事を目指し、同時に組織にとっても有用で価値のある人材になることを目標にすることも、キャリアデザインに含まれます。

キャリアデザイン(とキャリアプラン)を通して自分の中に一本通った軸を持つことで、予測していたことだけではなく、大きな変化にも対応していくことができます。

(2)キャリアデザインに向け、まず自分自身を知る

キャリアデザインを描くためには、まず自分自身を知ることが必要です。

漠然と「ありたい姿」「なりたい自分」と言われてもすぐに思い浮かばない時は、これまでに培ってきた経験やキャリア、スキルなどを思い出して書き出してみることで、自分の強みと弱みだけではなく、価値観やモチベーションが上がるきっかけを探ることができます。

なぜキャリアデザインが必要なのか

キャリアデザインとは、今後に向けた自分自身の計画とその実現をしていくことです。そのために立てる計画を「キャリアプラン」と呼びます。では、なぜ自分自身と周囲の想いや考えを再認識し、計画を立てていかなくてはいけないのでしょうか。

(1)ワーク、ライフ、お金のバランスをとる

2020年8月31日付けで発表された、令和元年簡易生命表の概況に基づいた日本人の平均寿命は、男性81.41年、女性は87.45年となっています。男女ともに前年よりも上回っており、今後も伸びていく可能性があります。

60歳で定年を迎えたとしても、その後20年以上も人生は続いていく時代となったのです。

楽しく働き、経済的・社会的に安定した生活を送るためにも、生きている限り、ワークとライフ、そしてお金について考え続ける必要があります。

(2)キャリアを意識する時代の到来

終身雇用制度が主流だった頃には、身につけるべき知識や経験はあらかじめ組織が用意して与えるものでした。安定した会社人生が、そのまま自分の人生だった時代です。

そして時代は変わり、人生をよりよく舵取りし、望む方向に持っていく責任者は自分自身になりました。組織そのものの流動性も上がり、業績悪化や合併などによるリストラ、転職や定年後の再雇用や再就職が身近なものとなっています。

こういった先が見えにくい社会の中で生きていくためには、無自覚に積み上げたキャリアだけでは、市場のニーズに応えられなくなる可能性が出てきたのです。

(3)自分の人生は「自分」で充実させる

安定が保障されなくなった社会で安定と成長のある人生を送るためには、これまでは組織が用意して与えられてきたスキルや実績を、自分で計画して戦略的に手に入れる必要があります。そのためには、現状を把握し、未来を見越したプランニングが求められます。

年齢を重ねていくにつれ、様々なライフイベントがあり、育児や介護、自分自身の健康問題など、少なくない課題に向き合うことにもなります。この時に自分の中にキャリアに関する軸と「ありたい姿」、さらにそこに向かうための計画があり、仕事に対する熱意を持っていれば、そのつど軌道修正しつつ、キャリアを継続し、結果をつかむことができます。

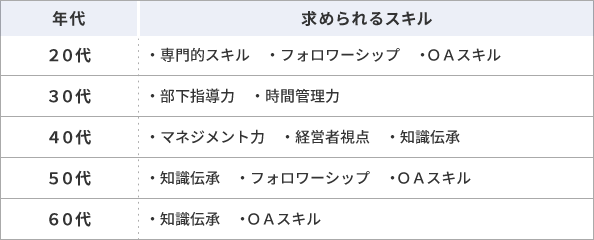

(4)人生100年時代、揺るがない戦略が鍵となる

人生100年時代、老後も安定した生活を送るためには働き続ける必要があります。定年後の再就職は、今よりさらに一般的になるでしょう。その時、自分自身のセールスポイントとなるのは、企業名や肩書ではなく、「揺るがないスキル」です。そのことを念頭に置き、キャリアを深めていきましょう。

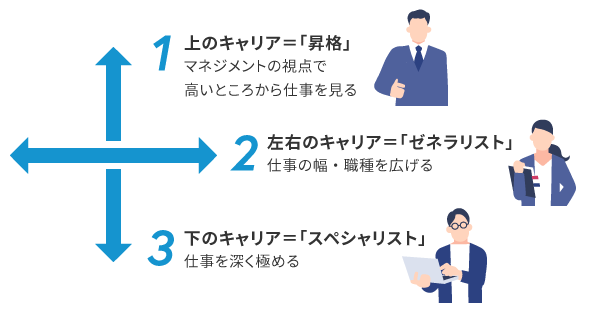

(5)上下左右で考えるキャリアデザイン

例えば、「自分はとにかく昇格する」と考え、昇格のみに目を向けていると、役職定年後、自分にはマネジメント以外のスキルが身についていないことに気づき、戸惑ってしまうことになりかねません。

つまり、キャリアを考えるうえでは、昇格などある一つの方向だけで考えることは、リスクを背負うことになるのです。様々な方向でキャリアを積むことを考え、リスクを分散する必要があります。

①上のキャリア=「昇格」~マネジメントの視点で高いところから仕事を見る楽しさ

ひとつの組織に入ったからには上の視点、つまりマネジメントの視点から仕事を見る楽しさを知らなければ、もったいないです。過ごす時間は同じでも、マネジメントをする立場となって過ごすのと、ならずに過ごすのでは成長の度合いが異なります。

上へ上へと目指すことにより、人脈が広がったり、情報が入りやすくなったり、また大きな仕事を任せられたりする機会が増えます。

②左右のキャリア=「ゼネラリスト」~仕事の幅・職種を広げる

一つの仕事を深めることも必要ですが、それだけではなく、様々な仕事に挑戦することも大切です。広めることで、自身の担当している仕事に対し、別の角度から考えることができるようになります。

③下のキャリア=「スペシャリスト」~仕事を深く極める

一つの仕事をミスなく遂行できるだけでは、深く極めたことにはなりません。「この仕事だけは社内・部内の誰にも負けない」という仕事をひとつ作ることが必要です。

(6)企業側がキャリアデザインを行う意味

かつての終身雇用制度が崩れ、人材の流動化が進んだ現在では、企業側も人材の確保がよりいっそう重要な要素になっています。企業側が従業員のキャリアデザインを支援することで、従業員は今後の「ありたい姿」を考え、それを目指して行動するようになるでしょう。それにより従業員一人ひとりのモチベーションが上がって、生産性の向上へつながることが期待できます。

また、キャリアデザインを通じて各個人のキャリアや今後の希望をきくことで、企業と従業員の間の信頼関係もよくなります。企業が従業員のキャリアプランを把握することは、今後の異動や人事評価にも活用できるだけではなく、従業員の離職率の低下も期待できます。

もしキャリアプランを立てた結果、離職となった場合でも、企業に対してよいイメージをもったまま次の道に進むことになるでしょう。従業員のキャリアデザインを支援することにより、わかりやすく組織に貢献する形ではなくとも、長期的なプラスの効果が見込めます。

株式会社インソース より

【M&A Online 無料会員登録のご案内】

6000本超のM&A関連コラム読み放題!! M&Aデータベースが使い放題!!

登録無料、会員登録はここをクリック